18/11/2013 por FAMYR

Paco Ignacio Taibo II acaba de publicar una nueva versión de ‘Asturias. Octubre 1934’, una obra que analiza la revolución obrera a través de los testimonios de cerca de 400 supervivientes.

AJEJANDRO TORRÚS Madrid 17/11/2013

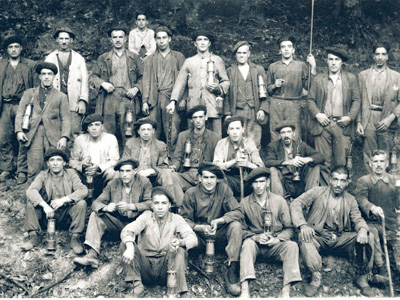

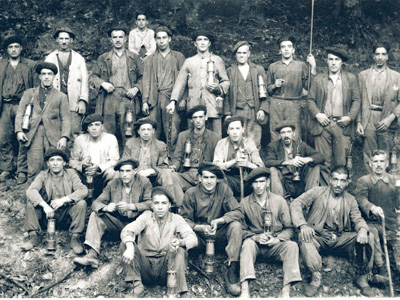

Mineros asturianos en 1934

En 1934, la palabra que mejor definía el estado de ánimo de la inmensa mayoría de los españoles era el «desencanto», argumenta Paco Ignacio Taibo en la nueva versión de su obra ‘Asturias. Octubre 1934’. «La República festiva, el cuento de hadas, la inyección de optimismo que se había producido colectivamente en la mayoría de los españoles el 14 de abril de 1931, había dejado en su lugar una turbia nube de desesperanza. La República de 1934 era la República del desencanto para millares de españoles», argumenta Taibo.

En noviembre de 1933, la coalición republicano-socialista se había desintegrado cayendo en pedazos del Gobierno para, «tras unas elecciones teñidas por el desencanto» y por «los colchones y los chorizos» repartidos por la derecha para ganar votos, ceder el lugar a una coalición de partido de centro derecha apoyados por los diputados de la derecha clerical más reacciones, la CEDA: Confederación Española de Derechas Autónomas.

El líder de la CEDA, José María Gil Robles, no había dejado dudas en su campaña electoral de su escasa simpatía por la democracia: «La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado. Llegado el momento, el Parlamento se somete o le hacemos desaparecer», declaró Gil Robles en un mitin, añadiendo: «Si vamos a labrar un mundo nuevo no es mucho pedir que se desangre esta sociedad, si es que de ella ha de salir la salvación de la generación futura».

Es en esta España desencantada donde Taibo inicia su relato sobre la Revolución de 1934. No obstante, su obra se centra en la región que más cerca estuvo de conseguir la victoria aquel mes de octubre: Asturias. Y es que, según argumenta el escritor, Asturias era una excepción en España. «El movimiento obrero había conseguido una unidad histórica y el nivel de respuesta social era altísimo. Asturias era una región donde en respuesta a la represión del levantamiento socialista de Viena, se había convocado una huelga general a la que respondieron 9.000 mineros el 19 de febrero de 1934», escribe.

La revisión incluye nuevos datos y testimonios de los quince días que duró la revolución

De esta Asturias revolucionaria, obrera y soñadora trata la obra Asturias, octubre 1934, de Paco Ignacio Taibo II, que ya fue editada en los años 70 y que vuelve a ver la luz con más datos, más testimonios y más detalles de una investigación que llega a la minucia, al detalle extremo, a reconstruir las sensaciones de la calle, de las fábricas, de las minas y a reproducir los diálogos de lo que fueron quince días de revolución. Quince días en los que cientos de miles de trabajadores creyeron encontrarse a las puertas de un mundo diferente y no dudaron en ofrecer cualquier sacrifico personal para avanzar en el «inevitable destino de clase obrera».

La investigación de Taibo crea una historia coral desde el punto de vista de los revolucionarios. Una historia que recupera la épica revolucionaria y que llena las páginas de la experiencia y de las ilusiones, en primera persona, de mineros, metalúrgicos, ferroviarios, albañiles, portuarios, taxistas, limpiabotas, costureras, marinos, vidrieros, panaderos, ceramistas, electricistas y periodistas. Una clase obrera desencantada con el giro reaccionario de la República y que aún creía que el futuro era para ellos.

Sin embargo, ¿era posible creer en un triunfo de la Revolución a nivel estatal o la Revolución se estaba lanzando al vacío hacia una muerte segura? El escritor Taibo analiza en diez circunstancias las posibilidades de éxito de una Revolución en el octubre de 1934 tratando de hacer un balance con los elementos con los que se contaba en aquellos días y no con la información actual. Su conclusión: «Todo es posible. Pero era difícil, muy difícil».

1.- No hay vacío de poder.

No existe una crisis revolucionaria en el sentido de que no hay un vacío de poder. No hay tampoco una profunda descomposición del Gobierno aunada a una incapacidad para mantener las riendas del Estado. Es más, se puede decir que el desgaste sufrido por la coalición de partidos de derecha no ha sido excesivo en un año de gobierno e incluso la coalición está ahora más unida que antes debido a los choques contra el movimiento obrero. Además, «el Gobierno no está aislado y tiene una base social real en amplios sectores de la clase media católica».

2.- El aparato represor está casi intacto.

La primera línea del aparato represivo-militar del Estado, la Guardia Civil-Guardia de Asalto, «se ha fogueado en su pequeña guerra civil cotidiana» contra los movimientos obreros, campesinos y mineros que se desarrollan en todo el Estado. «Se han aislado del pueblo creando un mar de odio como frontera». El ejército, asimismo, no está influenciado por la propaganda revolucionaria. «Aún es pronto para que repercuta sobre los reclutas la experiencia represiva sufrida en sus pueblos y ciudades, por su padres y sus hermanos». Además, insiste el autor, «puede que este Ejército sea endeble desde el punto de vista represivo, soldados indecisos, mandos mediocres; pero cuenta con la reserva de los oficiales y las fuerzas de África, los profesionales de la guerra».

3.- La clase trabajadora no está unificada.

La Alianza Obrera ha fracasado como proyecto. Con la excepción de Asturias, no se ha logrado unificar todas las fuerzas obreras en ninguna otra parte de España. Incluso las Alianzas, donde integran al PSOE-UGT junto con fuerzas minoritarias: BOC, IC, sindicalistas escindidos de la CNT, no son verdaderos aparatos de coordinación. La insurrección a escala nacional depende del PSOE marginando a la CNT y al PC.

4.- Dentro del PSOE reina la ambigüedad

El ala izquierda del Partido Socialista, liderado por Francisco Largo Caballero, no rompe definitivamente los lazos con la posición intermedia que representa Prieto, que defiende utilizar la revolución como un instrumento de presión en el juego político parlamentario de la democracia burguesa. «A pesar de que se habla claramente de revolución social, por ahí se oyen voces de huelga general limitada», agrega el autor, que señala que los cuadros no lo tienen claro, tienen dudas y algunas piensan que no se han quemado todos los cartuchos antes de protagonizar una revolución.

5.- El ideario revolucionario no tiene un proyecto claro

«Ante las grandes masas de muchas regiones de España, el proyecto revolucionario no tiene credibilidad o no tiene imagen clara», escribe Taibo. En los sectores influidos por el anarcosindicalismo se piensa que los socialistas no se lanzarán a una Revolución y en otras muchas provincias «no está claro el objetivo de una movimiento revolucionario: ¿detener el fascismo? ¿Salvar la República? ¿Hacer la revolución social?». El contenido del programa de octubre no es explícito. El propio aparato socialista no lo ha definido.

6.- El campo no está organizado

«Si bien el movimiento obrero se ha movilizado, ha calentado el suelo bajo sus pies y ha fortalecido su organización, en el campo reina la desorganización y el caos», opina el autor. La derrota de la huelga campesina de junio, la ausencia de una posterior agitación revolucionaria, mantiene a los trabajadores agrícolas a la defensiva. Orgánicamente la FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra-UGT) ha quedado seriamente dañada. «Si bien los millares de campesinos que combatieron en junio se han radicalizado, si bien la situación general es explosiva, el movimiento se encuentra en reflujo», apunta Taibo.

7.- No hay una violencia creciente

Para iniciar la revolución se ha elegido como primera acción de choque un enfrentamiento militar, sin desarrollar una graduación de acciones que fuera incorporando a cada vez más trabajadores y más capas de la población. De hecho, la táctica dominante en el movimiento obrero ha sido sostenido por Largo Caballero y el equipo madrileño del PSOE, que trataba de limitar las luchas parciales buscando no desgastar al movimiento en enfrentamientos inútiles contra ‘el enemigo’ que solo podía causar bajas. La única excepción a esta estrategia fue Asturias, que en apenas unos meses de 1934, los trabajadores habían convocado hasta seis huelgas generales. Esta movilización ha consolidad las fuerzas obreras, ha fortalecido los vínculos entre las diferentes organizaciones y ha generado, hasta ciertos límites, un cierto sistema de comunicación y complicidades.

8.- No hay un proyecto insurreccional

La revolución no tiene un plan definido de cómo debe ser la insurrección armada. Se depende del éxito de Madrid para la futura coordinación de los sectores donde la insurrección haya triunfado. No se han creado planes específicos para impedir el acceso a la Península del ejército del África. No hay coordinación entre las regiones y los planes actuación aprobados son «parciales». El supuesto mando militar, el llamado Comité Revolucionario, no tiene experiencia militar, ni siquiera una mínima experiencia conspirativa formada en la clandestinidad. Tampoco se dispone de un análisis riguroso sobre cual sería la respuesta europea al movimiento revolucionario.

9.- Las armas son escasas

Hay provincias donde el armamento se reduce a cien pistolas y un montón de viejas escopetas. La ofensivas del ministro de Gobernación (1934) Rafael Salazar Alonso del Partido Radical de Lerroux ha logrado privar al movimiento de dos depósitos importantes de armas. Exceptuando Madrid y Asturias, en ningún otro lugar de España hay fusiles suficientes para poder plantearse combates contra el Ejército en condiciones de triunfo. «Se depende por tanto del triunfo del golpe de mano, de la victoria sorpresiva en el asalto a los cuarteles», añade el autor.

10.- No hay factor sorpresa

La fecha que se fijan los revolucionarios para iniciar la revolución la marca el ‘propio enemigo’. La revolución debe comenzar en el mismo momento en el que la CEDA ingrese en el Gobierno. Por tanto, el Estado, que preveía una huelga general para ese día, tenía en vigilancia al aparato represor.

Conclusión

«Éste es el estado física del fantasma revolucionario que recorre España: en estas diez debilidades reside su posibilidad de muerte. Pareciera como si la Revolución estuviera dependiendo para triunfar de un centenar de situaciones afortunadas que tendrían que darse en un breve espacio de tiempo, un día, unas horas. Parece que la Revolución tan anunciada, tan esperada, no logra librarse de los lastres que el PSOE ha heredado de su pasado», argumenta Taibo, que añade que, sin embargo, decenas de millares de trabajadores esperaban la orden, querían la orden y permanecían ocupando sus horas de insomnio esperando la orden que vendrá.

«Si la insurrección triunfa en Madrid… Si los suboficiales se suman en algunos puntos de España… Si la base aérea de León… Si el ejército se desmorona ante la participación masiva de los trabajadores… Si la CNT se suma decididamente desde el primer momento… Si se crean algunos focos de poder sólidos en zonas de fuerte concentración industrial como Asturias o el País Vascos… Si se levantan los campesinos en una inmensa guerra de clases… Todo es posible. El que no lo crea, basta que se detenga un instante en la puerta de esas casas que albergan a las sociedades obreras, que observe fijamente las caras enfebrecidas, la fe que desborda, que inunda, que llena el aire. Todo es posible. Pero es difícil, muy difícil», concluye el autor su reflexión.

leer más

leer más